l’Eglise Saint-Martin – restaurer, valoriser, transmettre

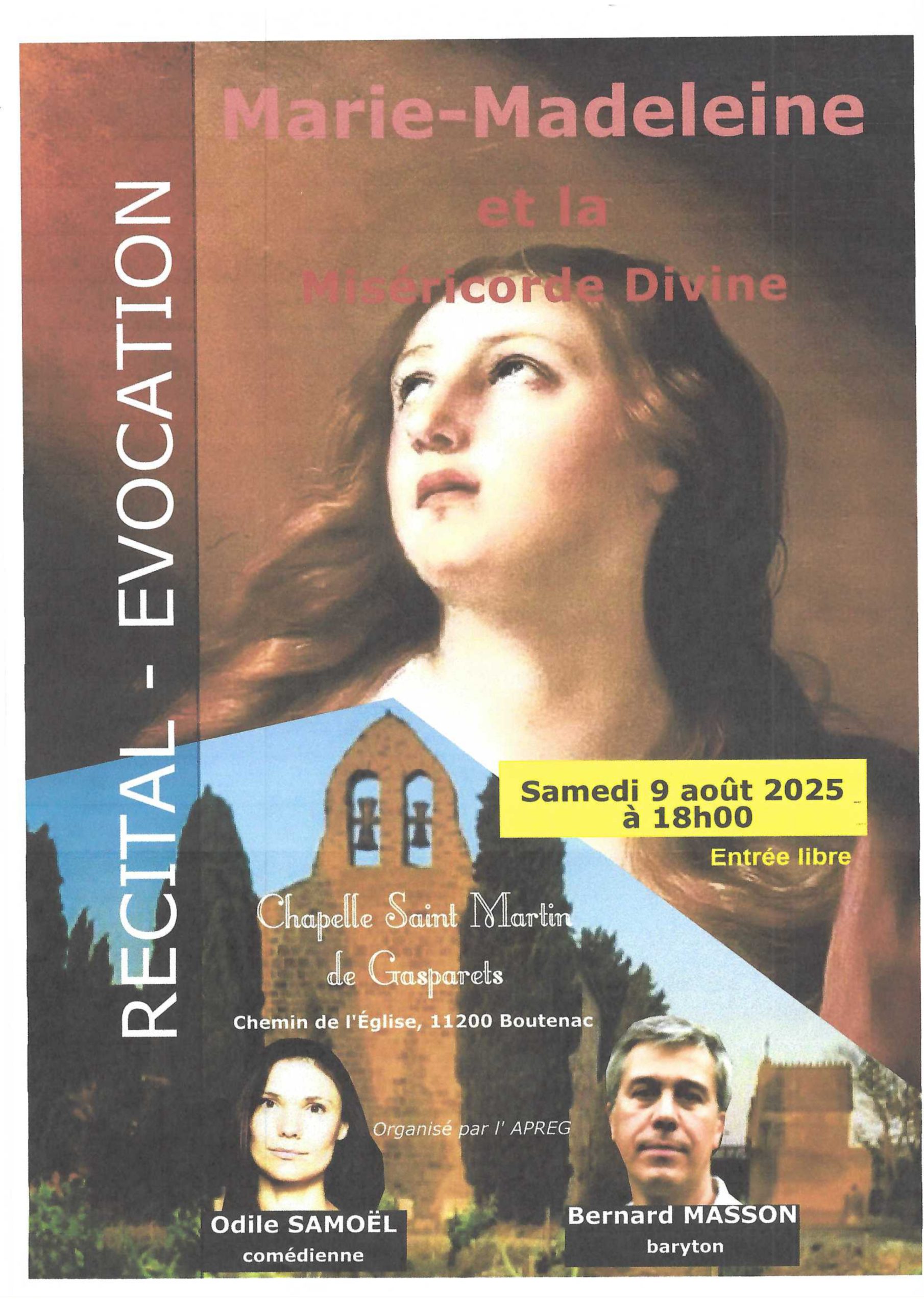

Ce site est dédié à l’action de l’APREG, association locale engagée dans la préservation de l’église Saint-Martin de Gasparets.

Il retrace l’histoire d’un monument rural enraciné dans les Corbières, témoigne du chantier collectif mené depuis 2017 pour le sauver, et rassemble les ressources — archives, récits, événements — qui donnent vie à ce patrimoine discret mais essentiel.

Entre mémoire, pierre et vigne, ce lieu porte la trace d’une présence ancienne et la volonté d’une transmission contemporaine.

« Nous ne sommes ni un office de tourisme ni un groupe de prière : nous sommes des passeurs. Passeurs de lieux, de voix, de mémoire. » – AG APREG, 2015

» E tu, mon vilatge, de vinha, d’oliu e de cigalas. Nòstra plaça es aicí » phrase occitane gravée sur la cloche St Martin fabriquée pour la restauration de l’église.

Le territoire

L’église

Actualité